Par André Comte-Sponville

Dans un entretien mené en 2010 pour la sortie de son

essai Le goût de vivre, André Comte-Sponville se confiait avec tendresse sur la

mort de sa mère, tout en ouvrant un chemin vers le bonheur.

Le philosophe revient dans cet entretien sur les raisons

intimes qui l’ont naturellement poussé vers la philosophie, «bonne mère» auprès

de laquelle il a pu tracer un chemin de vie menant à la «sagesse vraie».

À la question de savoir si, en terminale, la découverte de

la philosophie a changé sa vie, le philosophe répond que la celle-ci lui a

enseigné la joie de vivre, en lui permettant pour la première fois de concilier

vérité et bonheur.

«S’agissant non plus maintenant de ma vocation

d’écrivain, mais de ma vie, ça s’est passé plus progressivement – quoique dès

la classe de terminale, pour moi ce qui s’est joué en philosophie, c’est l’idée

que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble.

Pour des raisons biographiques sur lesquelles je ne veux

pas m’étendre, il se trouve que ma mère était dépressive, très malheureuse.

Elle vivait dans une espèce de monde illusoire,

fantasmatique, un théâtre qu’elle se faisait à elle-même – si bien qu’elle

n’était vraie, au fond, que lorsqu’elle était malheureuse.

Je me souviens, quand elle est morte, elle s’est suicidée

– mon frère m’a appelé pour m’annoncer que notre mère venait de se suicider, on

était adultes depuis longtemps – je me suis dit :

«Tout était faux en elle, sauf le malheur».

Et ses seuls moments de vérité étaient des moments

d’abîme, des moments de malheur, de pleurs.

Et donc j’avais fini par associer la vérité avec le

malheur, et j’avais le soupçon que toute joie était factice.

Et puis, je découvre la philosophie, notamment la

philosophie grecque, et je découvre qu’il peut y avoir une vraie joie, un

rapport joyeux à la vérité.

C’est pourquoi il m’arrive de dire que la philosophie

grecque a été ma «bonne mère», un peu au sens que Melanie Klein donne à

l’expression, au sens où la philosophie, spécialement la philosophie grecque,

m’a montré que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble – et qu’à

l’inverse, c’est l’illusion qui rend malheureux.

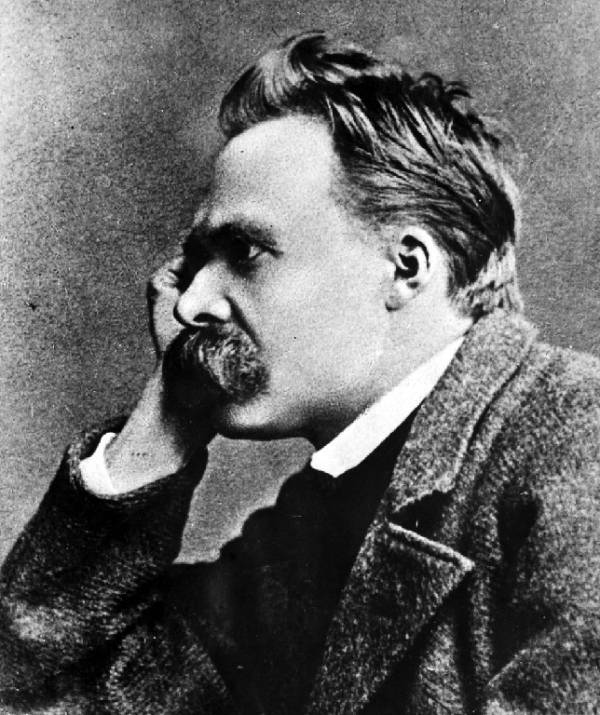

Lire aussi : Nietzsche, homme malade et enfant joueur

(Sylvain Portier)

Nietzsche

D’où le thème que j’évoquais dans mon premier livre, Le

traité du désespoir et de la béatitude, qui est l’idée que nous n’aurons de

bonheur qu’à proportion du désespoir que nous serons capables de supporter, et

que l’espérance au contraire nous voue au malheur, puisqu’elle est toujours

déçue.

Elle nous voue à la crainte pendant qu’on espère, et

presque inévitablement à la déception une fois que l’espoir ne s’est pas

réalisé, ou pire peut-être, qu’il s’est réalisé.

Ça, c’est une belle formule de Bernard Shaw qui disait :

«Il y a deux catastrophes dans l’existence.

La première, c’est quand nos désirs ne sont pas réalisés.

La seconde, c’est quand nos désirs sont réalisés».

Alors là, nous sommes très près du monde de Schopenhauer,

finalement.

C’est l’illusion qui rend malheureux, c’est l’espoir qui

rend malheureux.

Quand mon premier livre est paru, j’ai reçu quelques mois

après la lettre d’un psychanalyste, que je ne connaissais pas du tout, un

lecteur, qui me disait qu’il était tout à fait d’accord avec moi, parce que,

disait-il :

«Je constate avec mes patients que l’espoir est la

principale cause de suicide.

On se tue par déception».

Et en effet, des années plus tard et après un parcours

compliqué, en quelques jours ma mère s’est suicidée parce que la vie n’a pas

cessé de la décevoir.

Et bien ce que les Grecs, ce que la philosophie grecque

nous montre, c’est que la vie ne nous déçoit que dans la mesure où on lui

demande d’être autre chose que ce qu’elle est – qu’au contraire, si on accepte

la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire si on aime la vie, il n’y a plus de

déception.

C’est pourquoi la vraie sagesse est celle de Montaigne

qui, à l’extrême fin des Essais, conclut, si l’on peut dire, en écrivant

simplement :

«Pour moi donc, j’aime la vie».

Eh bien voilà, c’est la sagesse vraie.

Mais pour aimer la vie, encore faut-il cesser de lui

demander d’être autre chose que ce qu’elle est.

Lire aussi : Spinoza : l’esprit et le corps (Daniel

Guillon-Legeay)

Quand j’étais petit, je m’étais cogné je ne sais où, et

je me suis mis à pleurer parce que j’avais très mal.

Et ma mère était là près de moi – c’était une mère très

aimante, fragile, mais très aimante – et m’a dit, bizarrement, car ce n’est pas

le genre de réaction qu’elle avait habituellement :

«Mais écoute, tu ne peux pas avoir mal, je suis tout près

de toi et je ne sens rien».

Je savais pertinemment que je me faisais avoir, qu’il y

avait une espèce d’escroquerie dans ce propos ; et en même temps, c’est une

définition de la solitude : c’est-à-dire que quelqu’un se cogne, et ceux qui

sont le plus près de lui, même ceux qui l’aiment passionnément comme c’était le

cas de ma mère, n’ont pas mal à sa place.

Et bien la solitude, c’est ça, et c’est une dimension dont

on n’a pas parlé.

Toute vie est solitaire en quelque chose – et non pas

isolée, on ne vit pas tout seul.

Mais vous savez ce que dit Pascal dans Les Pensées :

«Nous mourons seuls».

Ça ne veut pas dire que nous mourrons isolés dans une

pièce où il n’y aura personne, non – au XVIIe siècle on n’est jamais seul quand

on meurt : il y a toujours le curé, le médecin, les amis, la famille…

Non, non, mais nous mourons seuls parce que personne ne

peut mourir à notre place.

Et bien pour la même raison, nous vivons seuls, parce que

personne ne peut vivre à notre place.

Et quand ma mère me disait : «Je suis tout près de toi et

je ne sens rien», ça voulait dire au fond «Je ne peux pas avoir mal à ta

place».

Si bien que dans cette formule assez étrange et qui

m’étonne encore aujourd’hui de sa part, elle m’apprenait une vérité

essentielle, qui est la vérité de la solitude.

Ce n’est pas le contraire de l’amour, mais là encore il

faut prendre les deux ensemble, parce que l’amour n’est pas le contraire de la

solitude, c’est deux solitudes qui se rencontrent, qui se saluent, comme disait

Rainer Maria Rilke, et qui s’inclinent l’une devant l’autre.»

Lire aussi : Roland Barthes : le plaisir du texte

Roland Barthes

……………..

André Comte-Sponville, né le 12 mars 1952 à Paris, est un

philosophe français. Docteur et agrégé en Philosophie, ancien élève de l'Ecole

normale supérieure, il fut maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne

jusqu'en 1998 et membre du Comité consultatif national d'éthique de 2008 à

2016.

Auteur de très nombreux ouvrages, il est lauréat en 1996

du Prix La Bruyère de l'Académie française pour son Petit traité des grandes

vertus traduit en 24 langues.

Il a dernièrement publié Du tragique au matérialisme (et

retour) (éd. PUF, 2015) et C'est chose tendre que la vie (entretiens avec

François L'Yvonnet, éd. Albin Michel, 2015).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Votre commentaire est le bienvenu à condition d'être en relation avec le sujet - il sera en ligne après accord du modérateur.

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.